L’Italia ha appena comunicato alla Cina di non voler più condividere il cammino comune lungo la Via della Seta (digitale). Una disdetta in parte attesa, con il preavviso insomma, ma senza comunicati ufficiali. Come cambierà da adesso il rapporto tra Roma e Pechino? E soprattutto, ci possono essere dei contraccolpi, in primis economici, per il nostro Paese che ha stabilito di voltare le spalle alla Cina?

Sulla permanenza nel progetto economico e politico lanciato nel 2013 da leader cinese Xi Jimping il governo italiano da tempo aveva mostrato dubbi e ripensamenti. Pronto a sfilarsi dall’intesa a quattro anni dalla sua adesione. Ora si apprende che nei giorni scorsi il ministero degli Esteri italiano avrebbe recapitato all’ambasciata cinese una lettera per comunicare che il Memorandum – siglato nel 2019 – che ha per oggetto la Belt and Road Iniziative (Bri) non verrà rinnovato alla scadenza del 22 marzo 2024.

Tajani: “La via della Seta non è la nostra priorità”

Una conferma alla voce rilanciata in tarda mattinata dal Corriere della Sera è arrivata dal ministro degli Esteri, e vicepremier, Antonio Tajani: “La Via della Seta non è la nostra priorità, dopo che abbiamo visto che il percorso non ha prodotto gli effetti sperati, anzi. Chi non fa parte ha avuto risultati migliori. Ma la non partecipazione alla Via della Seta non significa che sia un’azione negativa nei confronti della Cina, significa poter continuare ad avere ottimi rapporti e lavorare intensamente sugli aspetti commerciali per rafforzare la nostra presenza sul mercato”, ha aggiunto.

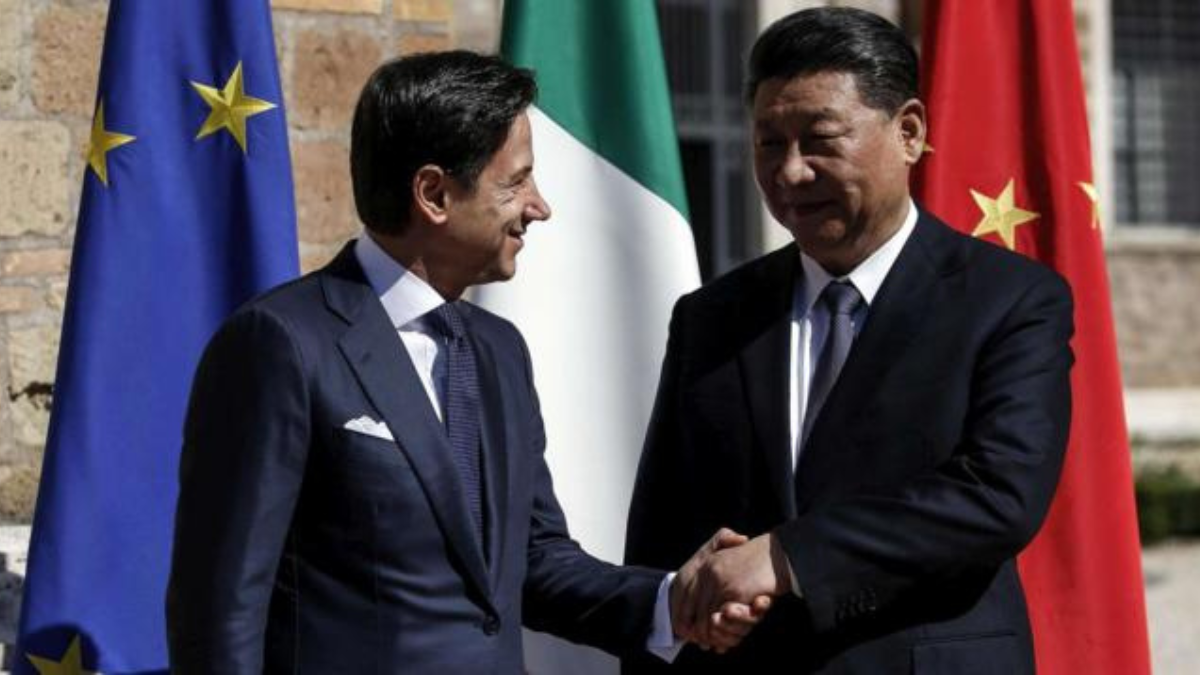

Il governo di Roma avrebbe quindi rassicurato nella comunicazione la stessa Cina, sulla ferma volontà di “sviluppare e rafforzare la collaborazione bilaterale”. Il Memorandum venne firmato a Villa Madama a marzo 2019 dall’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte (governo Conte uno, quello giallo-verde) e dal presidente della Repubblica cinese, Xi Jinping. L’Italia fu l’unico Paese del G7 a sottoscriverlo. Va ricordato che questa intesa raffreddò i rapporti tra gli alleati di Palazzo Chigi: la Lega era sostanzialmente contraria, a differenza del M5S che benedì l’intesa con l’allora ministro degli Esteri guidato da Luigi Di Maio. Perché quell’accordo metteva già in luce la diverse strategie dei due partiti sulle future alleanze sulla politica estera. Con gli Stati Uniti che espressero forti riserve sulla scelta del governo italiano.

L’intesa del 2019 era destinata ad ampliare la collaborazione tra Italia e Cina all’intero sistema industriale, coinvolgendo settori strategici come i trasporti, gli impianti siderurgici e i cantieri navali, la produzione di energia. Obiettivo dichiarato, come ritorno economico, era quello di mettere insieme accordi per un valore di 20 miliardi di euro, fra diretti e indotti. Va sottolineato come l’architettura della Via della Seta, a dieci anni dal lancio, fosse fortemente orientata allo sviluppo – e al predominio planetario – del comparto digitale. Nella direzione che il Partito comunista cinese intendeva, e che non ha abbandonato, di ergersi a leader del cosiddetto Sud globale. Sotto la stessa etichetta si è sviluppata quindi la Digital Silk Road, che punta a innovare ulteriormente le reti di telecomunicazione, gli investimenti sull’IA (intelligenza artificiale), il cloud computing, l’e-commerce, i sistemi di pagamento mobile, la tecnologia di sorveglianza, lo sviluppo delle città intelligenti.

Via della Seta, chi ha firmato accordi legati al progetto

Sono circa 15 i Paesi che hanno firmato accordi per investimenti collegati al progetto promosso da Pechino. Tra questi diversi tra Africa e Medio oriente – come Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi e Turchia. Ma il numero dei piani approvati potrebbe essere molto maggiore. Alla luce di tutto questo cosa cambia ora lungo l’asse dei rapporti italo-cinesi? “Abbiamo già convocato a Verona la riunione intergovernativa Italia-Cina per affrontare tutti i temi di commercio internazionale. Restano le ottimi relazioni e i rapporti, pur essendo quello un Paese che è anche un nostro competitor a livello globale”, ha detto ancora il ministro Tajani.

Per poter entrare meglio nello specifico del progetto a cui l’Italia ha rinunciato è utile sapere che “la Digital Silk Road è un concetto molto flessibile, che può quindi facilmente adattarsi e integrare nuovi concetti e tecnologie. Nel 2017, quando la Via della Seta digitale stava prendendo forma, questo concetto si è ampliato per includere tutto, dall’Intelligenza artificiale e dal cloud computing alle smart cities e alle nanotecnologie”. Lo ha rimarcato Matthew Mingey, direttore associato di Rhodium Group in un’intervista a Wired Italia. Rhodium è società di consulenza con stretti legami con i circoli politici e di sicurezza negli Usa, ma anche con la Commissione europea, con cui ha stipulato un contratto di un 1 milione di euro per monitorare la politica economica cinese.

Nel piano d’azione originale di Pechino l’attenzione si concentrava sulle infrastrutture di connettività, come icavi e le apparecchiature di comunicazione. Secondo alcune stime, circa un terzo dei 138 Paesi che partecipano alla Bri ha dato via libera “a progetti in ambito Digital Silk Road. In Africa, ad esempio, la Cina fornisce già finanziamenti per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione di quanto facciano tutte le agenzie multilaterali e le principali democrazie del continente messe insieme”, spiegano ancora gli analisti.

Molto, da quel 2019, è però cambiato sugli equilibri geopolitici globali. Con tutto quello che si è registrato in conseguenza dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, azione militare mai condannata ufficialmente dalla Cina. Così per i rapporti digitali e tecnologici tra nazioni e blocchi la Cina è passata dall’essere considerata un’opportunità all’essere vista come una minaccia. Principalmente dagli Stati Uniti, con a ruota buona parte delle democrazie occidentali. “Persino in Germania, uno dei Paesi più riluttanti a rinunciare ai fornitori digitali cinesi, il governo ha imposto una drastica riduzione del ruolo delle aziende di Pechino nella parte core delle reti. Nonostante la dipendenza tedesca nei confronti della Cina sia aumentata, passando dal 4G al 5G“, si sottolinea da Wired.