Mentre fatalmente si avvicina il 25 aprile, ottantesimo anniversario della Liberazione, e quindi della fine della seconda guerra mondiale, almeno per quanto riguarda l’Italia (il Giappone capitolò solo il 2 settembre 1945), viene la tentazione di metterci una pietra sopra. Celebriamo l’evento, con la dovuta solennità. Consapevoli che la guerra è stata vinta dagli Alleati, ricordiamo che quella data segna l’inizio di una nuova storia, impregnata di libertà. Ricordiamo anche il contributo, militarmente non fondamentale ma eticamente significativo, dato dai partigiani e dei reparti del cosiddetto “Regno del Sud”, e anche la lotta occulta, degli internati militari ignorati per decenni. Se siamo culturalmente onesti volgiamo un pensiero ai combattenti della parte sbagliata, convinti anche loro di battersi per la Patria. Rinunciamo, se finalmente ne siamo capaci, all’uso politico della storia. E voltiamo pagina, tornando a un presente di conflitti in corso, non lontani da noi.

La tentazione ci sarebbe, ma sarebbe una fuga sbagliata, una rinuncia ad approfondire, a capire quanto sia stato complesso il percorso che ci ha portato a una positiva rottura con il passato e ci ha consentito di vivere, pur affrontando problemi serissimi, in un mondo migliore. Cicerone si illudeva pensando che la storia fosse magistra vitae. Ma la conoscenza della storia potrebbe aiutarci. Anche se ci imbattiamo in eventi che non ci piacciono, ma sono tuttavia parte integrante della complessità, e sarebbe grave fare finta che non siano esistiti.

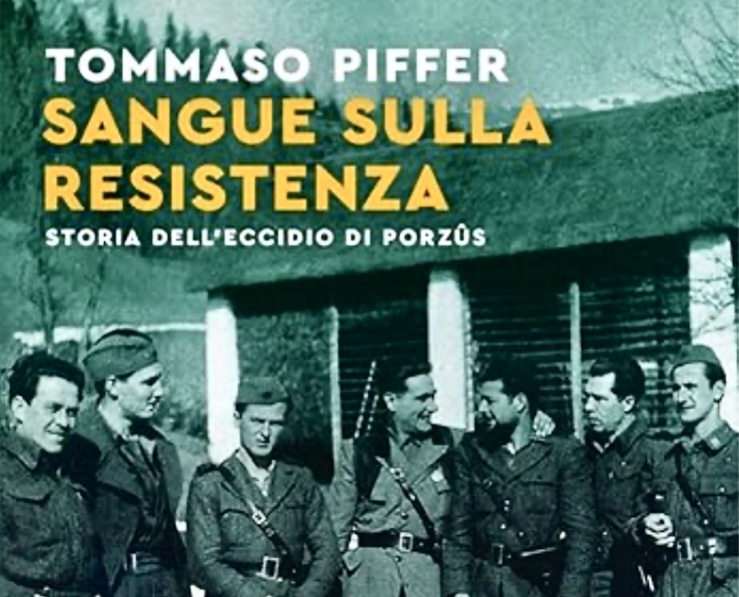

Non ci fa piacere che, sul finire del dicembre 1944, il comandante della 1^ brigata partigiana Osoppo andò a trovare la moglie a Udine e le disse, sorridendo, “sono venuto giù con la scorta armata non solo per i tedeschi e i fascisti, ma anche per i garibaldini”. E aggiunse: “Stai tranquilla! Magari lo farebbero ma non lo faranno mai!”. <Quella fu l’ultima volta che la moglie lo vide vivo>, chiosa Tommaso Piffer nel saggio Sangue sulla Resistenza. Storia dell’eccidio di Porzûs (Mondadori, 2025), che arricchisce – grazie a nuovi documenti archivistici – suoi lavori precedenti su un momento della guerra partigiana che per decenni è stata al centro di polemiche e di mezze verità, di non detto. <Questa – avverte Piffer – non è una ricostruzione definitiva dell’eccidio di Porzûs, che nessuno forse potrà mai scrivere. Tanti dettagli di questa vicenda restano ancora oscuri, e alcuni lo rimarranno per sempre>, salva la possibilità che emergano nuove documentazioni. D’altra parte la storia è per sua natura un work in progress. Non esiste e mai esisterà una storia definitiva. Esiste però la storia manipolata nelle dittature. Tutte. <Tu non hai un’idea – scrive nel 1952 Attilio Tamaro all’amico Vincenzo Fagiuoli – della miseria della letteratura storica fascista, composta tutta quando di molte, o moltissime cose non era lecito parlare e altre bisognava saltare trasfigurandole>. In democrazia non dovrebbe accadere. Eppure non mancano gli inquinamenti.

Il comandante della Brigata Osoppo si chiamava Francesco De Gregori. Era un capitano dell’Esercito. Aveva 33 anni. Dopo l’armistizio reso noto l’8 settembre 1943 si trovava in Friuli. La Repubblica Sociale non era ancora stata costituita e Hitler aveva subito annesso di fatto al Reich le province italiane di Bolzano, Trento e Belluno, creando la Zona d’operazione delle Prealpi (OZAV), e le province di Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume e Lubiana, con la Zona d’operazioni del Litorale adriatico (OZAK). De Gregori entra in clandestinità per combattere contro i tedeschi. E lo fa con la formazione Osoppo, costituita da partigiani democristiani, azionisti, socialisti e militari fedeli all’Italia monarchica. Nel medesimo territorio friulano sono attive anche le brigate comuniste Garibaldi, inquadrate nel Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNaI), e i GAP, anch’essi emanazione del Partito Comunista ma non dipendenti dal CLN.

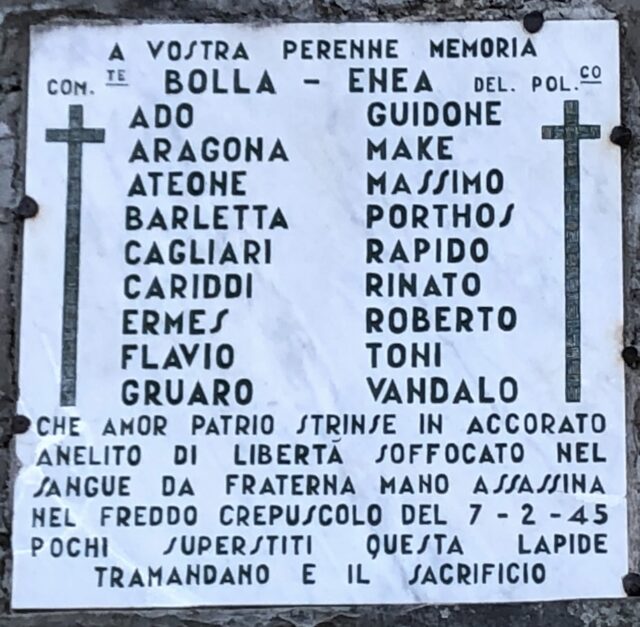

L’eccidio di Porzûs fu perpetrato tra il 7 e il 18 febbraio 1945. I partigiani comunisti, garibaldini e gappisti, uccisero 17 partigiani della Osoppo. Tra questi, il comandante De Gregorio e il giovanissimo Guido Pasolini. Sono forse questi due nomi che fanno ricordare la strage ai non addetti ai lavori. Perché Francesco De Gregorio era lo zio del cantautore omonimo. E Guido Pasolini era il fratello minore del romanziere e regista Pier Paolo.

<Le vittime – sottolinea Piffer – non sono i soli partigiani che, durante la seconda guerra mondiale, furono uccisi da altri partigiani. Ma l’eccidio di Porzûs è sicuramente il più grave per il numero delle vittime, per l’efferatezza con cui fu compiuto e soprattutto per le sue implicazioni politiche>.Implicazioni che riguardano i rapporti tra tutte le formazioni partigiane. Ma, in questo caso, sono ingigantite dalla complessa situazione del confine orientale. Un’area che vede in campo molti attori. Le Forze Armate tedesche, una piccola quota di fascisti repubblicani, le brigate partigiane italiane, le formazioni partigiane slovene, organizzate nel IX Corpo d’Armata dell’Esercito Popolare di Liberazione della Jugoslavia guidato da Josip Broz “Tito”, futuro primo ministro e poi presidente della Jugoslavia, strettamente legato, fino al 1948, all’Unione Sovietica.

Tito – sloveno/croato di nascita – era peraltro impegnato su più fronti. Nel 1941 il Regno di Jugoslavia aderì all’Asse. Adesione virtuale, perché due giorni dopo, con un colpo di Stato, il nipote del reggente, l’erede al trono Pietro II, rompe l’alleanza. Germania e Italia invadono il regno. Pietro II e il suo governo si rifugiano in esilio in Inghilterra. Sul terreno entrano in campo due fronti di resistenza: le forze comuniste di Tito e quelle dei cetnici monarchici lealisti guidate dal generale Draža Mihailović, che combatte Tito, ma anche gli ustàscia croati di Ante Pavelić, alleati dell’Italia. Ne deriva una guerra civile tra le diverse etnie jugoslave, con supporti trasversali e incrociati degli Alleati, dei tedeschi, dei titini e degli italiani.

In questo contesto, le forze partigiane slovene si pongo l’obiettivo di conquistare non solo i territori italiani abitati da minoranze slovene, ma Trieste, Fiume, l’Istria e, a occidente, il Friuli, fino al Tagliamento. Da qui nasce il contrasto tra la divisione garibaldina Natisone, comunista, e la divisione Osoppo. La prima asseconda la richiesta slovena di inquadrarsi nel IX Corpo d’Armata. La seconda, per difendere l’italianità di quei territori, rifiuta. Palmiro Togliatti era sbarcato a Salerno nel marzo del 1944. Un mese dopo i partiti comunisti italiano e sloveno firmano l’accordo di cooperazione militare e politica.

Tommaso Piffer, documenti alla mano, spiega bene, nel dettaglio, gli incontri, gli scontri, le trattative fallite tra i due fronti partigiani italiani. I cattolici e i laici osovani resistono a ogni pressione. Si rifiutano di essere impiegati in Slovenia, sostituiti da sloveni in Italia. Sostengono il principio che i confini tra Italia e Slovenia dovranno essere decisi alla fine della guerra. I garibaldini accusano gli avversari di collaborare con le forze “reazionarie” invece che con quelle “democratiche” di Tito. Una occupazione di fatto del Friuli avrebbe supportato le pretese territoriali jugoslave. La tensione sale di giorno in giorno, fino ad arrivare all’eccidio. Eccidio fonte nel dopoguerra di durissime polemiche politiche tra la Dc e il Pci. La tesi difensiva era che i responsabili non erano partigiani comunisti, ma ignoti sbandati. Individuati infine i responsabili, cominciano i processi. Nel 1952 la prima condanna in primo grado. La seconda, in appello, nel 1954, chiarì che l’eccidio <fu un atto tendente a porre una parte del territorio italiano sotto la sovranità jugoslava>. Nel 1957 la Cassazione confermò la sentenza. Un nuovo processo, per il reato di tradimento, si sarebbe dovuto tenere a Perugia, ma nel 1959 ci fu una amnistia, anche per reati di natura politica. Nessuno degli imputati sconta le pene.

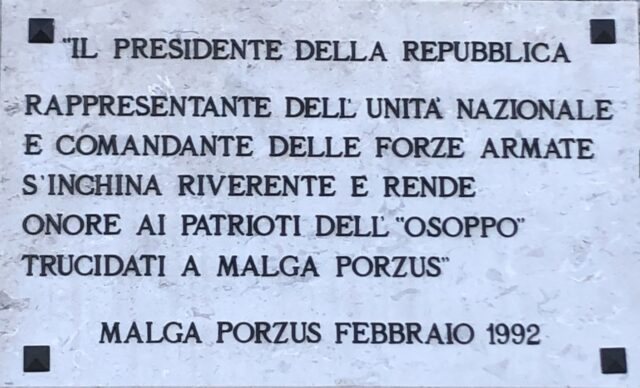

Nell’eccidio, fa notare Piffer, si sovrappongono drammaticamente tre fratture del Novecento: fascismo/antifascismo, opposti nazionalismi, comunismo/anticomunismo. In questo senso si tratta di un unicum storico. Resta l’amarezza per gli scontri politici successivi all’evento, per la tardiva accettazione condivisa della verità. La svolta definitiva si deve in fondo al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Era il 2012 quando, rendendo omaggio alle vittime, affermò che <le ragioni, quelle palesi e quelle occulte, per le quali i partigiani garibaldini, membri di una formazione legata al Partito comunista italiano, uccisero altri partigiani, della formazione Osoppo, ci appaiono oggi incomprensibili, tanto sono lontane l’asprezza e la ferocia degli scontri di quegli anni e la durezza di divisioni ideologiche totalitari>. Ma il passato fa ancora fatica a passare.

Nella scheda biografica di Francesco De Gregori pubblicata sul sito dell’ANPI [consultata il 24/2/2025], erede dei partigiani garibaldini, si legge: <Nato a Roma nel 1910, caduto alle Malghe di Porzus (Udine) il 7 febbraio 1945, ufficiale dell’Esercito, Medaglia d’oro al valor militare alla memoria>. E ancora: <Comandante della Brigata “Osoppo”, cadde alle Malghe di Porzus in uno scontro tra partigiani>. La brigata Osoppo è citata. La brigata garibaldina Natisone no, è omessa. Che gli assassini fossero partigiani monarchici? Che si sia trattato di uno scontro interno alla Osoppo? Per saperne di più dal sito ANPI bisogna andare alla scheda Eccidio di Porzûs: corretta. D’altra parte nella lapide a Malga Porzûs è scritto “fraterna mano assassina”. Assassina ma ignota. Nella targa posta per la visita del presidente Francesco Cossiga del febbraio 1992 si “rende onore ai patrioti dell’“Osoppo” trucidati a Malga Porzûs”. Da chi? Da fungaroli ubriachi? Anche per questo è bene leggere il puntuale saggio di Tommaso Piffer.