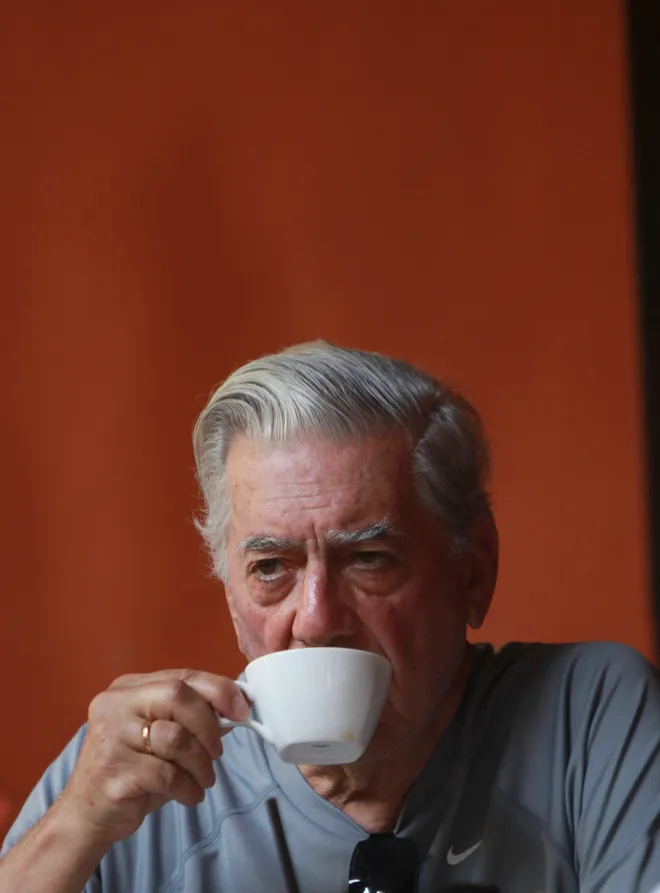

È morto a 89 anni, nella sua Lima, Mario Vargas Llosa, uno dei più grandi scrittori del nostro tempo. A darne notizia è stata la famiglia: si è spento “in pace, circondato dai suoi cari”. Nato il 28 marzo 1936 ad Arequipa, in Perù, era anche cittadino spagnolo. Premio Nobel per la Letteratura nel 2010, Vargas Llosa ha attraversato come protagonista la storia culturale, politica e letteraria del XX e XXI secolo, lasciando un’impronta profonda nel romanzo contemporaneo.

Autore di capolavori come “La città e i cani”, “La casa verde”, “Conversazione nella cattedrale”, “Zia Julia e lo scribacchino” e “La festa del caprone”, ha combinato l’epica del potere con la tragedia dell’individuo. I funerali si svolgeranno in forma privata, come da sue volontà. Le spoglie saranno cremate.

L’infanzia, il trauma e il romanzo come ribellione

Nel suo discorso per il Nobel, ricordò con emozione il giorno in cui imparò a leggere, a cinque anni, nella scuola di Cochabamba. Quel momento, disse, “è stato il più importante della mia vita”. Vargas Llosa era cresciuto in Bolivia, lontano dal padre che credeva morto. Fu un’infanzia felice, immersa nei libri e nella poesia. Ma nel 1946 il padre riapparve, lo riportò in Perù e lo iscrisse all’Accademia Militare Leoncio Prado, da cui germogliò il suo primo romanzo.

“La città e i cani” fu uno scandalo letterario: per la sua crudezza, per il modo in cui raccontava la brutalità dell’istituzione militare e la repressione morale in un paese ancora dominato dal machismo, dal razzismo e da un’autorità corrotta. Il romanzo fu persino bruciato pubblicamente dagli ufficiali dell’accademia.

Dal marxismo al liberalismo: l’impegno e la disillusione

Come molti intellettuali latinoamericani della sua generazione, fu inizialmente affascinato dal marxismo e da Sartre, e guardò con speranza alla rivoluzione cubana. Ma ne prese presto le distanze quando il regime iniziò a reprimere le libertà. Lo strappo definitivo avvenne nel 1971, quando Fidel Castro sostenne l’arresto del poeta Heberto Padilla: Vargas Llosa fu tra i primi a denunciare pubblicamente la deriva autoritaria. L’invasione sovietica della Cecoslovacchia nel 1968 lo condusse poi a un ripensamento radicale, e a una progressiva adesione al liberalismo classico, nel solco di Camus, Aron, Berlin, Popper.

Nel 1990 si candidò alla presidenza del Perù con il Frente Democrático, dopo aver guidato le proteste contro il tentativo del presidente García di nazionalizzare le banche. Fu sconfitto da Alberto Fujimori, che due anni dopo sciolse il parlamento instaurando un regime autoritario. Vargas Llosa, amareggiato, lasciò il Perù e si stabilì in Spagna, diventandone cittadino.

Il romanzo come strumento di conoscenza e resistenza

Scrittore vorace, Vargas Llosa ha attraversato generi, epoche, culture. Amava il teatro (Miller fu il suo primo grande amore), il giornalismo (fondamentale la sua collaborazione con El País), la saggistica (tra i più noti, La verità delle menzogne, Il richiamo della tribù, La civiltà dello spettacolo), ma è nel romanzo che ha espresso la sua vocazione più profonda.

La sua prosa ha sempre cercato di rompere i confini tra finzione e realtà, intrecciando lirismo e realismo, monologhi interiori e dialoghi, cronaca politica ed eros, per costruire una letteratura in cui l’immaginazione diventa critica della realtà.

Dall’Amazzonia al Congo, dal Perù al Guatemala, i suoi romanzi hanno abbracciato il mondo, esplorando l’umanità offesa, il potere che corrompe, la bellezza che resiste. In “Il sogno del celta” ha raccontato l’orrore coloniale nel Congo belga, ispirandosi alla figura di Roger Casement. In “La guerra alla fine del mondo” ha ricostruito il millenarismo brasiliano di Canudos. In “La festa del caprone”, ha smascherato il terrore del regime trujillista nella Repubblica Dominicana.

Una visione alta, irriducibile della letteratura

Per Vargas Llosa, il romanzo non è mai stato evasione, ma una forma di conoscenza e ribellione, un esercizio etico e politico. “Un mondo senza letteratura”, scriveva, “sarebbe un mondo senza desideri e senza ideali”. Credeva nella finzione come necessità, come spazio in cui è possibile dire il vero attraverso il falso, e in cui i lettori possono ritrovare un senso più profondo della propria esistenza.

Negli ultimi anni, pur tra qualche polemica pubblica per le sue posizioni, non ha mai smesso di scrivere. Il suo ultimo romanzo, “Tempi duri” (2019), racconta la manipolazione della politica in Guatemala da parte della United Fruit Company. Un atto d’accusa contro le interferenze straniere in America Latina, ma anche un’ulteriore riflessione sul labile confine tra democrazia e autoritarismo.

Il senso di una grande opera

Tradotto in oltre 60 lingue, Vargas Llosa ha saputo rinnovare la forma del romanzo, traghettandolo nella modernità con la forza della tradizione. In lui convivono Flaubert e Balzac, Conrad e Orwell, ma anche la vitalità barocca della narrativa ispanoamericana. La sua è stata un’opera-mondo, in cui ogni storia individuale è specchio di una tensione universale.

Il romanzo, per lui, è stato una passione, un vizio, una vocazione, ma anche uno strumento per resistere alla barbarie, eternare la bellezza, difendere la libertà. Per questo, oggi, la sua morte non chiude un’epoca: la sua voce resta viva, in pagine che continueranno a insegnarci a pensare, immaginare, disobbedire.