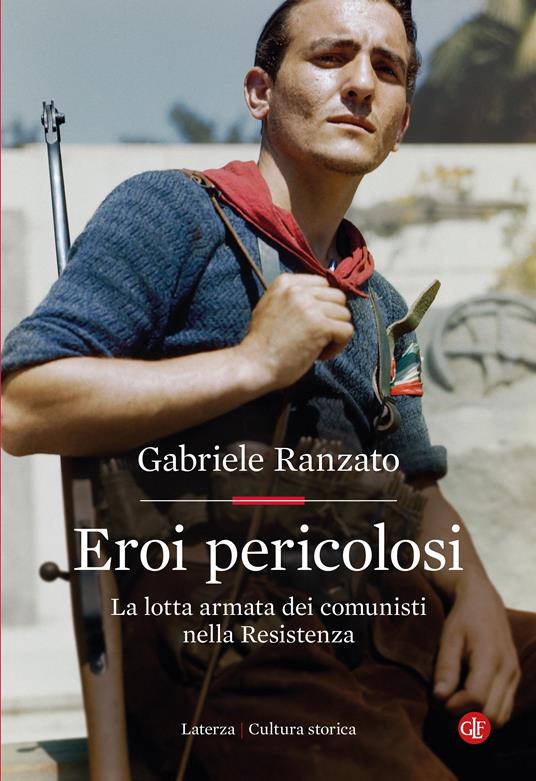

“Loro furono pericolosi, ma furono anche eroi. È una contraddizione. Ma una delle tante nella storia del mondo”. “Loro” sono i partigiani comunisti che, dal settembre-ottobre 1943 al 25 aprile 1945, con le Brigate Garibaldi, i Gap (Gruppi di azione patriottica) e i Sap (Squadre d’azione patriottica), furono i militanti più numerosi e combattivi tra i protagonisti della Resistenza armata contro le forze naziste e quelle, alleate, della Rsi. La storia di queste formazioni partigiane – con le loro luci e le loro ombre – è ricostruita da Gabriele Ranzato nel saggio Eroi pericolosi. La lotta armata dei comunisti nella Resistenza (Laterza, Roma-Bari 2024). Eroi perché hanno perso o rischiato di perdere la vita per liberare l’Italia dal nazifascismo. Pericolosi perché – rispetto alle altre formazioni partigiane, cattoliche, azioniste, liberali, monarchiche – il loro obiettivo politico non era far rinascere – dopo la dittatura – un’Italia democratica, bensì una “dittatura del proletariato” fotocopia del sistema sovietico.

In fondo è su questa divergenza di obiettivi che, in sede storiografica, culturale e politica, ancora si discute a ottant’anni dalla Liberazione, che peraltro non sarebbe mai avvenuta senza lo sbarco degli Alleati in Sicilia il 10 giugno 1943 e la loro risalita – anche qui con luci e ombre – lungo la Penisola.

Quanti furono i partigiani combattenti in una guerra che fu anche civile – italiani contro italiani – probabilmente non si saprà mai con certezza. Trentamila? Centomila? Di più? Neppure in Francia – avverte Ranzato – è stato possibile catalogarli con precisione. Dipende da che cosa s’intende per “partigiani”. I combattenti veri e propri? I “patrioti”, che li aiutavano? Chi faceva finta di non vederli? E in quale periodo? In realtà – anche per quanto concerne le Brigate Garibaldi – nel corso dei mesi i combattenti aumentavano e diminuivano, fino alla moltiplicazione a ridosso del sempre auspicato ma lento sfondamento della Linea Gotica da parte degli Alleati.

Ma non è questo il tema centrale affrontato da Ranzato. È, essenzialmente, mettere in evidenza l’obiettivo politico dissimulato della Resistenza comunista, il cui apparato militare, all’interno del CLN, rispondeva a Palmiro Togliatti, Pietro Secchia e Luigi Longo.

Il 3 marzo del 1944 Togliatti concorda con Stalin il rientro in Italia. Il 27 marzo sbarca a Napoli. L’obiettivo è fare assumere al Pci un ruolo formale nel governo del cosiddetto Regno del Sud, per preparare il “dopo”. Il 22 aprile, con la partecipazione dei sei partiti del CLN, Pci compreso, nasce a Salerno il secondo governo Badoglio. Si trattava di legittimare i comunisti come forza politica democratica, anche nei confronti degli Alleati. E, di conseguenza, creare le condizioni per poter dar vita, a guerra finita, alla seconda fase, quella del comunismo rivoluzionario. Una seconda fase che si rivelò illusoria dopo il vertice di Yalta tra Churchill, Roosevelt e Stalin del 4-11 febbraio 1945. Le aree di influenza tra Occidente e Oriente erano ormai definite. E l’Italia non fu destinata al blocco sovietico.

La conferenza era appena iniziata quando, il 5 febbraio, a Firenze, Togliatti spiegava quali sarebbero state le mosse del Pci dopo la vittoria alleata. <La linea del partito sarà dunque la seguente: sviluppo della linea tenuta fino ad ora e cioè linea politica di democrazia. Di lotta per ottenere la libertà e il miglioramento delle condizioni di esistenza delle masse lavoratrici, ma con prospettive unitarie, cioè non rottura del fronte di unità nazionale (…). Ma liberato il Nord – chiariva – la situazione politica non potrà continuare a stagnare come ora. La situazione che esiste è solo esteriormente democratica (…) dobbiamo creare una situazione più democratica in cui la direzione politica del paese si avvicini sempre più a quello che è lo schieramento effettivo del partito e serva ai bisogni delle masse>. In sostanza, per Togliatti, la situazione del presente non è che una fase di transizione verso una “democrazia sovietica”, anche con l’uso della forza. Una forza che tuttavia non era nella disponibilità del Pci, per quando i sui combattenti fossero maggioritari, perché l’obiettivo di creare un esercito partigiano nazional-popolare pronto alla rivoluzione si rivelò presto irraggiungibile.

Lo fu anche per la scarsa capacità dei partigiani, non solo comunisti, di coinvolgere la popolazione nella lotta armata, soprattutto nelle vastissime aree rurali. Il ritirarsi nella “casa in collina”, come Cesare Pavese, non era nostalgia del fascismo morente, ma conseguenza delle stragi di inermi perpetrate dai tedeschi e dagli alleati neofascisti con le rappresaglie. Non provocare vittime civili non era una priorità delle formazioni comuniste garibaldine. Non lo era – segnala Ronzato – neppure per gli Alleati. <Fin quando siamo in guerra con un paese non siamo preoccupati che i civili diventino ostili (…) o che si verifichino rappresaglie contro locali innocenti>, chiariva Cecil Roseberry, comandante della sezione italiana del britannico Special Operations Executive nelle sue istruzioni ai reparti.

Ronzato ne trae conclusioni semi-moralistiche. <Il fatto è – sostiene – che l’anticomunismo, assolutamente condivisibile allora come oggi, può portare al paradosso di mettere in dubbio non solo l’importanza ma anche la necessità della lotta armata della Resistenza, per il ruolo nettamente preponderante che i comunisti vi ebbero. Ma occorrerebbe tenere ben distinte necessità, e dovere, di questa lotta, dall’ideologia e i fini ultimi dei suoi principali protagonisti. Respingere oggi quell’ideologia e quei fini non può comportare rifiuto e condanna di quella lotta, anche quando fu condotta, seguendo il criterio propriamente militare, senza privilegiare la tutela delle vite dei civili>. Lo sostiene pur evidenziando la strage compiuta dai garibaldini, su ordine del Pci, dei combattenti laici e cattolici della divisione partigiana Osoppo, contraria all’inquadramento nell’esercito di Tito, con Togliatti favorevole alla cessione della Venezia Giulia e di parte del Friuli alla Jugoslavia.

È difficile seguire il filo logico di questo ragionamento. Le vittime civili – si pensi alle conseguenze dei bombardamenti alleati – sono purtroppo inevitabili in una guerra, in ogni guerra. Dannati effetti collaterali. Tuttavia la memoria di quelle vittime non può che influire sulla percezione a posteriori della guerra, anche di quella più “giusta”, quando necessaria per conquistare la libertà civile, di pensiero, politica, in sostanza la democrazia.

È probabile che gran parte dei partigiani garibaldini non fossero consapevoli della prospettiva ultima dissimulata dai loro vertici politici. Anche se l’inno della brigata Garibaldi “Antonio Gramsci”, operativa tra Alto Lazio, bassa Umbria e Marche, recitava: <Su fratelli su compagni/ su villaggi su città siamo/ noi i partigiani per la vostra libertà./ Operai e contadini/ tutti uniti vincerem/ all’appello di Stalin/ siamo i primi partigian>.

Se fossero stati consapevoli dei gulag staliniani forse avrebbero combattuto sotto altre bandiere. Non lo sapevano. Ma Palmiro Togliatti si. La storia è piena di contraddizioni. E di cinismo.