Ogni epoca scientifica ha avuto i suoi protagonisti silenziosi, figure che, pur lontane dai riflettori, hanno inciso profondamente sul modo in cui comprendiamo il mondo e il nostro posto nella natura. Alcuni di questi studiosi hanno saputo coniugare la precisione del laboratorio con la passione per il sapere condiviso, superando i confini accademici per parlare a tutti.

La genetica, in particolare, ha conosciuto nel corso del Novecento e degli inizi del Duemila un’accelerazione impensabile. Nuove scoperte hanno modificato radicalmente le basi della biologia e della medicina, ma anche della filosofia e della cultura. In questo scenario complesso e in continua evoluzione, alcuni scienziati hanno saputo unire ricerca d’avanguardia e impegno divulgativo, diventando punti di riferimento sia per i colleghi sia per il grande pubblico.

Una scoperta che ha cambiato la biologia

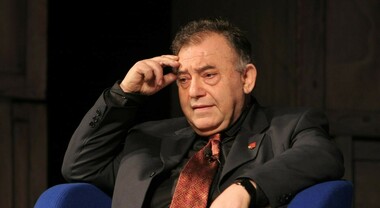

Si è spento nel pomeriggio a 84 anni uno di questi protagonisti. Genetista, fisico di formazione, e soprattutto uno dei più autorevoli divulgatori scientifici italiani. A renderlo celebre fu la scoperta dei “geni architetto”, avvenuta nel 1985 insieme ad alcuni suoi collaboratori presso l’Istituto di Genetica e Biofisica del Cnr di Napoli, dove aveva lavorato per oltre vent’anni. Quell’intuizione – nata parlando con un collega – cambiò per sempre lo studio dello sviluppo embrionale, aprendo nuove prospettive alla biologia molecolare del nostro tempo.

Dalla fisica alla genetica, una vita dedicata alla scienza

Nato a Rodi nel 1941, si era laureato in fisica a Firenze con una tesi in elettronica quantistica, per poi dedicarsi definitivamente alla genetica e allo studio dei meccanismi che regolano lo sviluppo degli animali superiori e dell’uomo. Dopo l’esperienza napoletana, si era trasferito a Milano, dove aveva diretto il laboratorio di biologia molecolare dell’Istituto San Raffaele e il Centro per lo studio della farmacologia cellulare e molecolare del Cnr.

Nel corso della sua carriera ha alternato ricerca, insegnamento e scrittura, mantenendo sempre vivo il desiderio di spiegare la scienza anche ai non addetti ai lavori.

Divulgatore instancabile, voce critica e appassionato di filosofia

Accanto all’attività scientifica, ha firmato numerosi saggi, ricevendo nel 2006 il premio Merck Serono per il libro L’anima della tecnica. Tra le sue opere più note anche Lettera a un bambino che vivrà 100 anni (2010), Una sola vita non basta. Storia di un incapace di genio (2013) e Contro il sacro. Perché le fedi ci rendono stupidi (2016), che ha suscitato ampio dibattito.

Convinto assertore del pensiero razionale, non aveva mai nascosto una certa diffidenza verso le derive speculative della filosofia: «Basta con i filosofi, ci fidiamo solo della scienza», dichiarava provocatoriamente in un’intervista del 2025.

Tra scienza e poesia, l’ultima lezione di Boncinelli

Docente in varie università italiane – tra cui la Federico II di Napoli e la Vita-Salute San Raffaele di Milano – aveva ricevuto nel 2016 una laurea honoris causa in Scienze filosofiche dall’Università di Palermo.

Collaboratore del Corriere della Sera e della rivista Le Scienze, dove curava la rubrica Appunti di laboratorio, era anche un appassionato di poesia greca antica, a cui dedicò la raccolta 365 liriche pubblicata nel 2008.

Con la sua scomparsa, l’Italia perde non solo un grande scienziato, ma anche un pensatore lucido e anticonformista, che ha saputo portare il linguaggio della genetica oltre i confini dei laboratori.