Nel panorama della fotografia italiana e internazionale, ci sono figure che non hanno bisogno di presentazioni, perché le loro immagini parlano per loro. Uomini che hanno trasformato l’atto di scattare in una forma di racconto, di memoria, di testimonianza sociale. E che, senza alzare mai troppo la voce, sono riusciti a lasciare un segno profondo. Uno di questi, scomparso nelle ultime ore, ha saputo raccontare l’Italia e l’umanità con uno sguardo discreto, poetico, quasi sempre in bianco e nero.

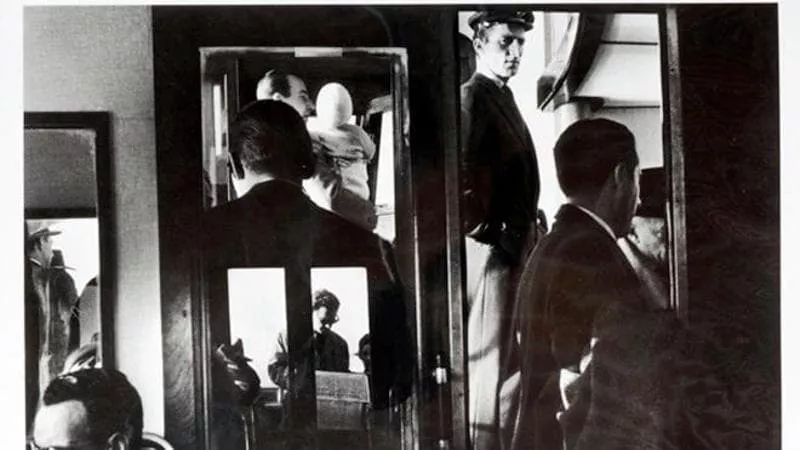

La sua carriera è stata una lunga e coerente dichiarazione d’amore verso la realtà, quella più semplice e autentica. Il mezzo, una fotocamera analogica, mai tradita davvero. Il linguaggio, quello delle immagini vere, non costruite, non filtrate. Un approccio che oggi appare rivoluzionario, nell’era della post-produzione e della manipolazione digitale.

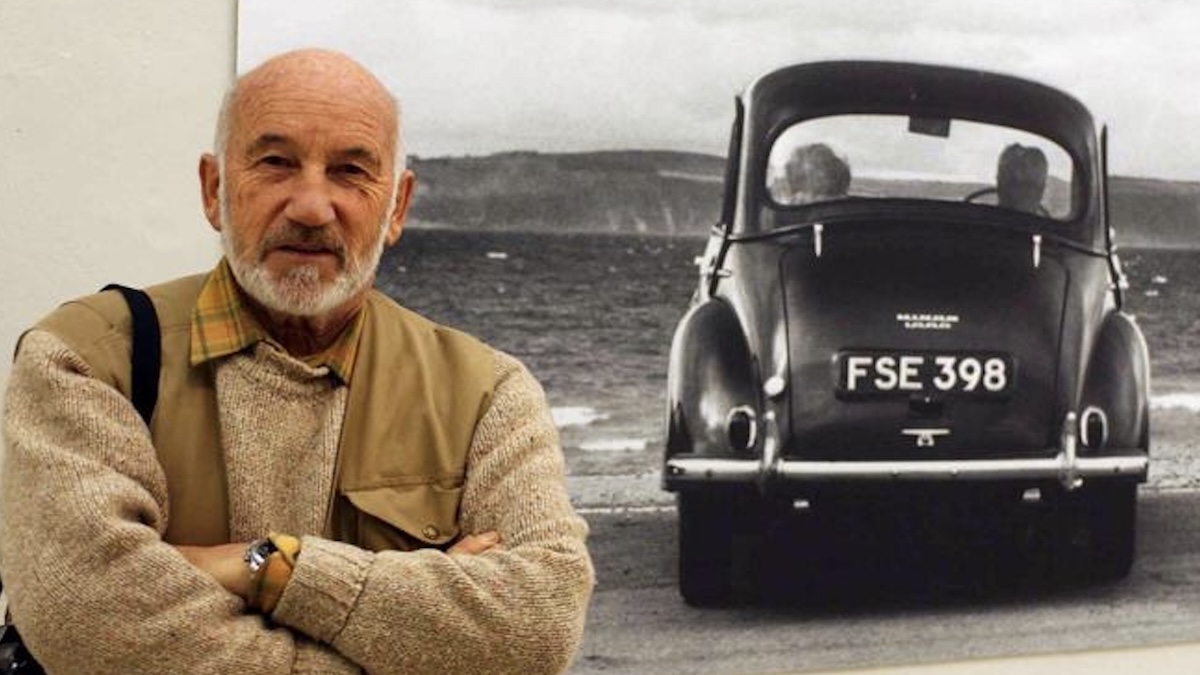

Addio a Gianni Berengo Gardin, maestro del bianco e nero

Gianni Berengo Gardin, morto a 94 anni nella sua casa di Genova, lascia dietro di sé una delle più importanti eredità fotografiche del Novecento europeo. Nato da madre svizzera e padre ligure, si forma a Venezia, dove passa dall’essere fotoamatore a vero professionista, dopo aver ricevuto in dono la sua prima fotocamera, una Voigtländer a soffietto.

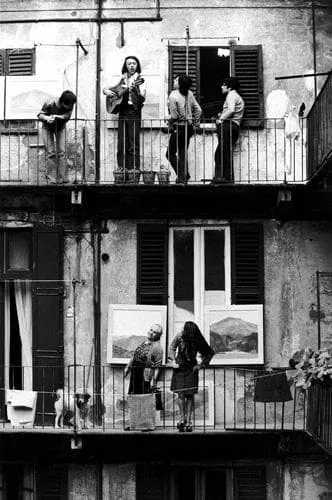

Il suo lavoro, composto da oltre un milione e mezzo di negativi, è stato raccolto in più di 300 volumi, con temi che spaziano dalla vita quotidiana al reportage sociale, dai viaggi alla denuncia civile. Tra le sue immagini più celebri, i due ragazzi che danzano al Lido, la buffa utilitaria parcheggiata sul mare, o la coppia che si bacia sotto i portici di piazza San Marco.

Nel 1963 vince il World Press Photo, e da allora si afferma come uno dei più lucidi e coerenti narratori per immagini della sua epoca. Si schiera sempre dalla parte dei più deboli, come nel volume “Morire di classe”, realizzato con Carla Cerati, che contribuì alla battaglia per la chiusura dei manicomi.

La sua visione: visione, non finzione

Berengo Gardin ha sempre difeso la fotografia come documento, mai come costruzione artificiale. Celebre il suo timbro sul retro delle stampe: “Vera fotografia, non corretta, modificata o inventata al computer”. Un modo per dire: “Io fotografo ciò che vedo, non ciò che voglio far credere”. Una dichiarazione di poetica, ma anche di onestà intellettuale.

E oggi, che il digitale ha rimescolato i codici della narrazione visiva, la sua voce silenziosa resta un punto fermo. Un invito a guardare con attenzione, a non perdere l’attimo, perché – come amava dire – “ogni scatto è un abbraccio alla vita”.