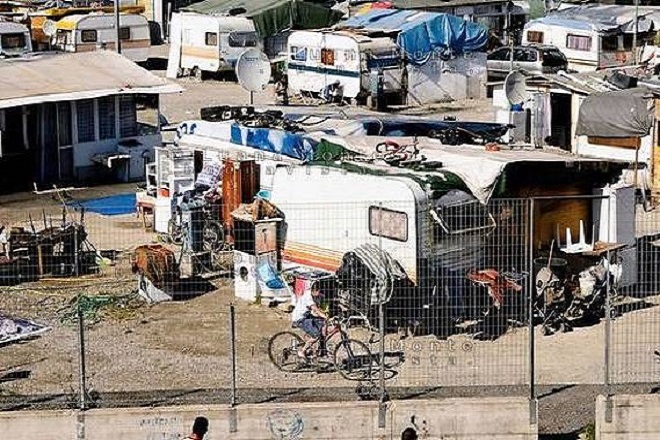

Entrare in un campo rom, per chi non ci è mai stato, è un po’ come varcare una frontiera invisibile. La strada asfaltata della città finisce, e inizia un dedalo di piazzole, roulotte, container colorati dall’uso e dal tempo. L’odore di legna bruciata, di metallo e di plastica si mescola a quello del caffè che arriva da una finestra aperta. I bambini corrono tra le auto parcheggiate alla rinfusa, qualcuno in bicicletta senza freni, altri a piedi nudi. Tutto sembra in movimento, ma in realtà c’è un ordine che solo chi ci vive conosce.

Ci si ricorda dei campi rom quando la cronaca nera lo impone. A Milano, qualche settimana fa, quattro minorenni su un’auto rubata hanno travolto e ucciso un’anziana. Da lì, la discussione: “che facciamo con i campi?”. Eppure ridurre tutto a un episodio significa ignorare le regole e le strutture – scritte e non – che li governano. Ci sono campi autorizzati, creati dai Comuni, e insediamenti abusivi nati senza permessi. Nei primi, tutto passa da graduatorie, controlli e norme ferree. Nei secondi, si vive in precarietà, con il rischio costante dello sgombero.

Nei campi autorizzati c’è un sistema: cancelli, sorveglianza, piazzole assegnate, obblighi di igiene e di frequenza scolastica per i minori. Negli insediamenti abusivi, invece, non c’è nulla di ufficiale: si occupano terreni, si costruisce alla meglio, si improvvisa la sopravvivenza. Lì le infrastrutture non esistono, e il tempo si misura in giorni senza la certezza di un domani.

Acqua, luce e la questione delle bollette

La prima cosa che si nota in un campo autorizzato sono i servizi: rubinetti centralizzati o allacci diretti per l’acqua, elettricità con contatori personali, cassonetti per la raccolta dei rifiuti. In alcune città c’è il collegamento alla rete fognaria, altrove si ricorre a bagni chimici o strutture comuni. La manutenzione delle aree comuni è affidata al Comune, che interviene anche in caso di emergenze igienico-sanitarie.

I pagamenti seguono regole precise. In certi campi ogni famiglia ha un contratto e paga secondo i consumi reali; altrove esiste una tariffa fissa mensile, che può includere anche il gas. Spesso il Comune copre una parte della spesa, il resto tocca agli abitanti. Nei campi abusivi, invece, la corrente elettrica arriva da allacci irregolari: fili volanti, prese improvvisate, collegamenti di fortuna. Un rischio per la vita, oltre che un reato di furto di energia.

Passeggiando tra le piazzole, c’è chi indica orgoglioso il proprio contatore: “Paghiamo come tutti”, dice un uomo sulla cinquantina, “ma fuori credono che sia tutto gratis”. In altri punti, nei campi abusivi, il groviglio di cavi appesi ai pali parla da solo: lì la bolletta non arriva mai, e il pericolo è ovunque.

Regole interne e lavori di sopravvivenza

Nei campi autorizzati non si vive senza regole. Oltre a quelle del Comune, esiste una gerarchia interna fatta di famiglie, anziani e leader riconosciuti. Il capo campo è l’interlocutore con le autorità, quello che media nei conflitti e prende decisioni nei momenti difficili.

La giornata scorre tra faccende domestiche e lavoro. C’è chi si guadagna da vivere con mestieri tradizionali come la raccolta e il riciclo di materiali, ma anche chi si muove nel mondo illegale: ricettazione, commercio di merce rubata, piccoli furti, attività di recupero nei mercati paralleli della città. Nei campi abusivi, dove la presenza delle forze dell’ordine è minima, queste attività diventano spesso l’unico reddito possibile.

Una donna giovane racconta, quasi sottovoce: “Mio marito lavora a giornata quando capita, ma altre volte porta a casa roba da rivendere. Non è facile dire di no quando hai i bambini da sfamare”. Non c’è compiacimento nelle sue parole, solo una constatazione amara di ciò che la realtà impone.

Modelli e politiche nelle città italiane

Ogni città ha la sua strategia. A Milano, un disciplinare comunale regola i servizi e impone verifiche periodiche, pena la perdita del posto. Torino ha scelto di smantellare i campi più grandi, preferendo micro-aree per piccoli nuclei familiari. Bologna ha puntato sull’housing sociale, offrendo alloggi popolari al posto delle piazzole.

Mantenere un campo autorizzato non è economico: secondo l’Associazione 21 luglio, i costi annui possono raggiungere le centinaia di migliaia di euro. Amnesty International e altre ONG sostengono che i campi, pur garantendo condizioni migliori rispetto agli insediamenti abusivi, mantengono una separazione che ostacola l’integrazione. Per questo molte amministrazioni hanno avviato la chiusura graduale delle strutture più grandi.

Sanità, istruzione e il futuro dei campi

Nei campi autorizzati, l’accesso al Servizio sanitario nazionale permette vaccinazioni, visite pediatriche e screening, spesso organizzati in collaborazione con ASL e volontari. Nei campi abusivi, invece, la mancanza di infrastrutture rende l’accesso alle cure frammentario e rischioso.

La scuola è obbligatoria nei campi regolari, con controlli dei servizi sociali e, in alcuni casi, trasporto dedicato. Nei campi abusivi la frequenza è discontinua: lo sgombero può interrompere tutto da un giorno all’altro.

Negli ultimi anni, città come Firenze, Genova e Padova hanno puntato alla chiusura dei campi, offrendo case pubbliche o affitti calmierati e percorsi di inserimento lavorativo. I risultati iniziali mostrano meno conflitti e una maggiore partecipazione alla vita cittadina.

Un vuoto normativo che pesa

In Italia non esiste una legge nazionale che regoli in modo uniforme i campi rom: la scelta è tutta nelle mani dei Comuni. Alcune Regioni hanno emanato linee guida, ma la decisione resta locale. Per gli insediamenti abusivi valgono le norme urbanistiche e sanitarie: in caso di occupazioni e rischi per la salute, si procede con sgomberi e bonifiche.

Il risultato è che la vita nei campi – autorizzati o abusivi – resta sospesa tra regolamenti locali, decisioni politiche e risorse disponibili. E per chi ci vive, ogni cambiamento può significare perdere tutto o ricominciare da capo, senza alcuna garanzia sul domani.