Era la sua ora. Il chiacchiericcio della classe si bloccava. Don Mario, in abito talare d’ordinanza, entrava e si dirigeva alla cattedra. “Buongiorno professore”. Lo accoglievamo così, tutti in piedi. “Buongiorno a voi. Avete studiato? Eravamo rimasti ai Comuni. Oggi interrogo. Ma prima…”

Roma, 1971, Liceo Scientifico Amedeo Avogadro. Don Mario non era professore di religione, insegnava storia e filosofia. Strano. Ma ci eravamo abituati. Era un sacerdote. Dal profilo quasi ieratico. Ormai non ci facevamo più caso alla talare. A preoccuparci era quel “Ma prima…” Perché don Mario aveva un “vizio”. Era fissato con le date. “1309”, scandiva. “Che cosa è successo? Chi me lo sa dire?” E se nessuno si ricordava dell’inizio della Cattività avignonese erano guai. “Non volete capire quanto le date siano importanti!”. E giù la predica laica sulla storia magistra vitae. Se invece una “santa” ragazza rispondeva correttamente eravamo salvi. Don Mario offriva una caramella alla secchiona e si voltava pagina. “Dunque, i Comuni. Chi vuole essere interrogato?”

Nessuno ha mai avuto il coraggio di protestare per il siparietto sulle date. Ma noi eravamo convinti che fosse un’idiozia. In pieno clima post sessantottino pensavamo che don Mario fosse un vecchio prete fuori del tempo e dello spazio, un marziano. Tra un’assemblea e l’altra, di tutto ci preoccupavamo, ma della collocazione degli eventi storici ci importava meno di zero. Forse neppure della storia in sé. E qualche giovane professore ci dava anche ragione, pur raccomandandoci di tollerare l’alieno. Gli davamo retta, perché eravamo sì figli del Sessantotto, ma ancora abbastanza educati.

A ripensare a quegli anni mi ha spinto la lettura del nuovo saggio – intrigante, che costringe a riflettere – di Giovanni Belardelli: Il tramonto del passato. La crisi della storia nella società contemporanea (Rubbettino, 2025, pp. 116, € 14,00). La crisi comincia nel sessantottino rifiuto delle date? Forse anche prima di mezzo secolo fa. Ma certo, decennio dopo decennio, la crisi della storia si è via via aggravata. Nelle scuole, nelle università, fino a diventare fondativa – nel mondo occidentale – di una nuova “cultura” che pretende di poter fare a meno della conoscenza della storia.

«Gli studenti impreparati sono sempre esistiti», avverte Belardelli. Ma «La novità sta nel fatto che oggi molti di loro non percepiscono neppure perché dovrebbe essere rilevante, che differenza faccia mai collocare Lutero nel Trecento o Cavour nel Settecento». Già, a che serve saperlo? Che cosa cambia se confondiamo il Sacro Romano Impero con l’Impero Romano, se non siamo più in grado di capire che un dopo è frutto di un prima? Eppure – lamenta Belardelli – si è largamente diffusa la «balzana idea di insegnare la storia prescindendo da una struttura cronologica».

Eliminare tale struttura consente, in realtà, di manipolare la storia. Una manipolazione caratteristica dell’epoca «che vide in Europa il fiorire del nazionalismo di matrice romantica». “Tutti i movimenti che puntavano all’indipendenza nazionale basavano la loro rivendicazione sul richiamo alla storia, fosse pure – come spesso avveniva – una storia impregnata di elementi mitici e dunque in gran parte inventata; una storia alla quale si guardava soprattutto al fine di identificare le radici antiche e i caratteri originari della propria nazione».

Erano manipolazioni – meno in Italia che altrove – a fini politici-culturali che tuttavia, grazie alla storiografia, siamo stati in grado di conoscere, capire e giudicare. La subentrata crisi del sapere storico comporta conseguenze pericolose per il nostro futuro. «Se nelle democrazie contemporanee – rileva Belardelli – la conoscenza della storia, la percezione stessa del passato, si indeboliscono (e questa sembra per molti aspetti la situazione attuale), se dunque la legittimazione fondata sulla storia che aveva accompagnato la loro nascita e il loro sviluppo viene a mancare, ciò non determinerà anche dei rischi per la loro solidità? Per una comunità democratica il rapporto con la storia, la conoscenza del passato, implicano avere consapevolezza dei propri punti di forza e di quelli di debolezza, avere una qualche idea di ciò che si è e si è in grado di fare a prescindere dalle difficoltà e dagli imprevisti legati al presente, potersi avvalere di un legame tra i cittadini che si basa non solo su diritti costituzionalmente garantiti ma anche su una tradizione e una cultura comuni».

La storia a questo serve, per questo è necessaria. Ma col tempo anche in Italia si è affermata la «didattica delle competenze che, pur se non lo sostiene esplicitamente, induce a giudicare le discipline umanistiche, dunque anche la storia, come marginali se non addirittura inutili». Di riforme in riforme gli spazi dedicati nei licei alla storia si sono via via ristretti, adeguandosi ai modelli anglosassoni. Con conseguenze devastanti. «Un’indagine condotta nel 2004 in Gran Bretagna – ricorda Belardelli – mostrava tra l’altro che il 73 per cento dei giovani sotto i 25 anni non sapeva cosa fosse il D-day. Analoghi i risultati riguardanti gli Stati Uniti, dove un’indagine realizzata nel 2002 tra 29 mila studenti certificava come più della metà ignorasse contro chi il Paese aveva combattuto nella Seconda guerra mondiale».

Analoghe indagini svolte in Italia non danno risultati migliori. Non stupisce in un mondo che rifiuta la storia dei popoli e delle nazioni, e la sostituisce con l’adorazione del presente. In un mondo dominato dai social, dalla cancel culture, dalla confusione tra storia e culto della memoria, dalla distorsione del concetto di genocidio, dalla worldhistory e da un clima culturale di colpevolizzazione dell’intera storia occidentale.

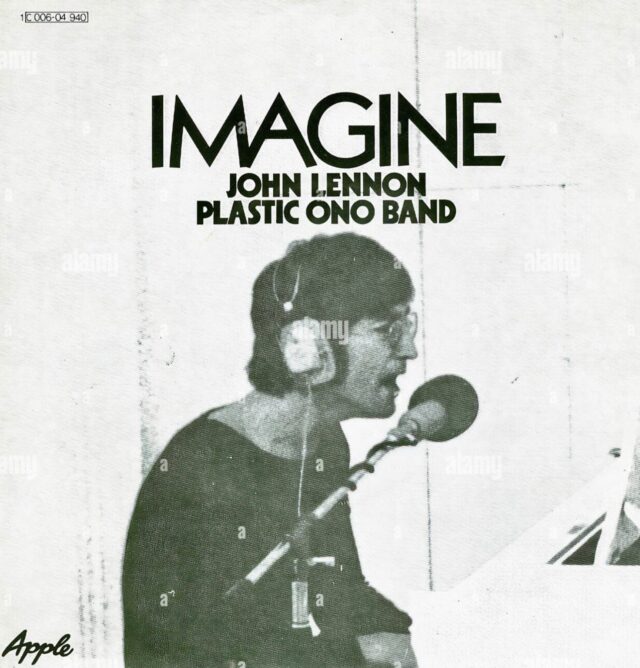

Le radici della crisi della storia sono antiche. «Nel 1971 – nota Belardelli – Imagine di John Lennon riassumeva bene l’aspirazione a vivere esclusivamente nell’oggi («living for today»), in un mondo senza nazioni («Imagine there’s no countries») e dunque senza passato e tradizioni nazionali, che si era diffusa nel decennio precedente soprattutto tra i giovani». Chi all’epoca, non ha amato Image?

Tutto è già accaduto. È immaginabile un ripensamento? Belardelli lo auspica. La sua amarissima analisi obbliga a riflettere, ma non induce all’ottimismo. Quanti italiani sono consapevoli che «le democrazie hanno bisogno della storia poiché è la storia che ci dice chi siamo, ci aiuta ad avere una valutazione adeguata dei nostri problemi e delle nostre possibilità, ci educa a una visione realistica delle cose, in particolare della politica, ci fa consapevoli di come il male non sia eliminabile dalle vicende umane»? Per evitare la depressione meglio non fare un sondaggio. Il tramonto del passato sta rischiando di trasfigurarsi in incubo del futuro.

Perchè abbiamo dimenticato – e fa bene Belardelli a ricordarcelo – quello che suona, oggi più di ieri, come un ammonimento: «Il carattere di un popolo, ebbe a scrivere Benedetto Croce, non è altro che la sua storia, “tutta la sua storia e nient’altro che la sua storia”».