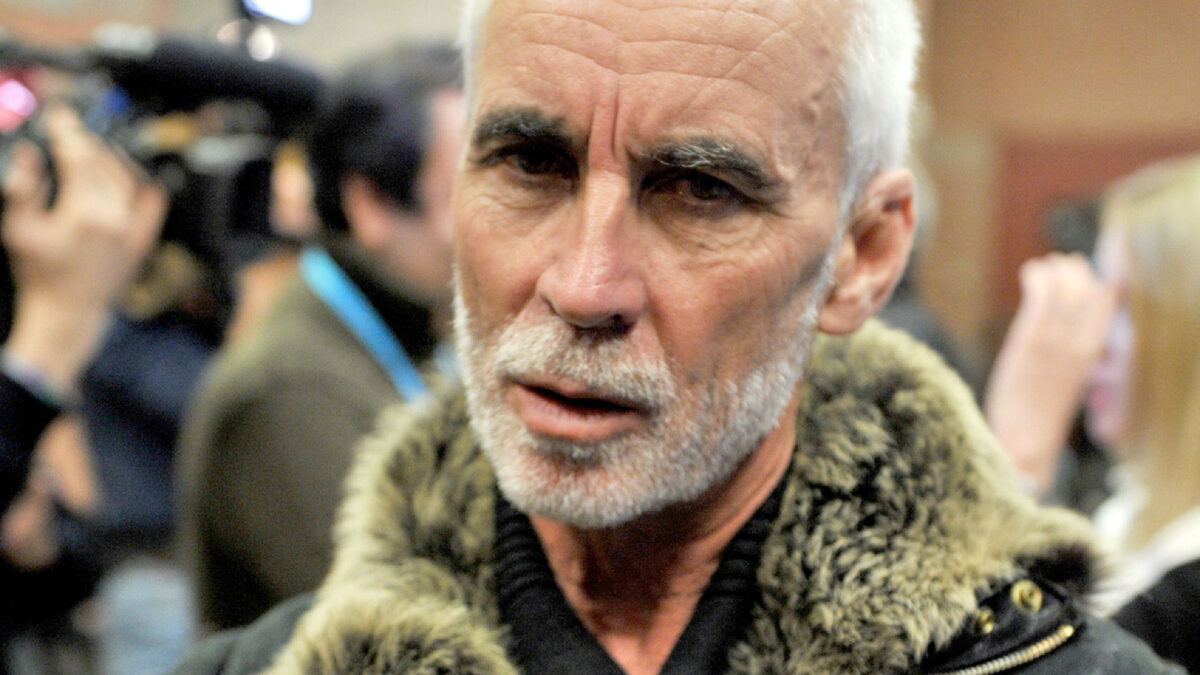

È morto ieri, all’età di 75 anni, Lee Tamahori, il regista neozelandese che nel 1994 scosse il cinema internazionale con Once Were Warriors – Una volta erano guerrieri, il film che trasformò un’opera dura e identitaria in un caso globale. A dare l’annuncio è stata la famiglia, con una nota asciutta che ha chiuso la parabola di un autore capace di attraversare cinema d’autore e industria hollywoodiana senza mai cancellare le proprie radici maori. La sua carriera resta la storia di un regista diviso tra due mondi, passato dalla denuncia sociale alle grandi produzioni d’azione, senza smettere di portare sullo schermo il conflitto tra appartenenza e sopravvivenza.

Dal dramma maori al cinema d’azione

Once Were Warriors, girato con mezzi limitati e un linguaggio ruvido, raccontava la frattura culturale della comunità maori, schiacciata tra violenza domestica, identità perduta e riscatto negato. Quel film aprì uno squarcio potente nel racconto coloniale sulla Nuova Zelanda e fece di Tamahori il simbolo di un cinema capace di parlare al mondo restando radicato nella propria terra. Il successo lo portò rapidamente negli Stati Uniti, dove si misurò con il genere azione dirigendo titoli come The Edge – All’estremo limite e xXx 2: The Next Level, confermando la sua abilità nel lavorare su set ad alto budget senza rinunciare a una messa in scena istintiva e fisica.

James Bond e il ritorno alle origini

Nel 2002 Tamahori firmò La morte può attendere, l’ultimo capitolo della saga di James Bond interpretato da Pierce Brosnan, che lo consacrò come regista in grado di gestire un franchise mondiale senza perdere ritmo e identità visiva. Negli anni successivi tornò progressivamente verso progetti più personali, fino a Mahana nel 2016, quasi un viaggio inverso verso le sue origini narrative. La sua filmografia resta segnata da un doppio registro che lo ha reso difficile da incasellare: autore politico e artigiano industriale, regista internazionale e voce maori, cineasta celebrato e al tempo stesso irregolare.

Con la sua morte non scompare soltanto un nome importante del cinema neozelandese, ma uno dei pochi registi capaci di attraversare i generi senza perdere una firma riconoscibile. Resta soprattutto il segno lasciato da Once Were Warriors, film che ha dato volto e parola a una ferita collettiva, diventando per molti il vero manifesto di Tamahori: un cinema che non chiede permesso, che racconta ciò che brucia e che continua a parlare anche dopo la fine dei titoli di coda.